IV

IV

IV

IV

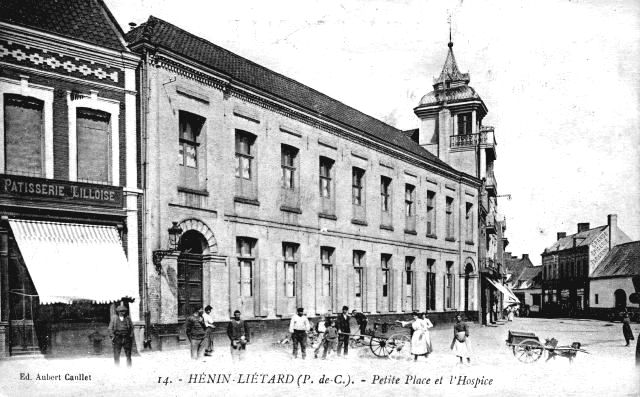

En ce début de XXe siècle, la petite place est paisible, son passé historique est chargé.

Derrière

la pharmacie Wagon se dressait depuis le XIe

siècle des

fortifications féodales qui entouraient la ville. <<Hénin

eut pendant plusieurs siècles le titre de ville et une

enceinte muraillée. Le

diplôme de 1129 parle de la porte dite de Dourges, portam de Durgis. La

zone ou rayon de son château s'appelait Castellare.>>

Les fortifications furent

détruitent en

1302, par les Flamands qui ont livré la ville au

pillage et

à l'incendie. Les murs détruits ne

furent

jamais relevés.

En bout de place s'ouvrait alors la porte du marché. où débute actuellement la rue Pasteur, à côté de la mairie.

A droite, le grand bâtiment est aussi riche en histoire, c'est l'hôpital nommé hospice, maison du refuge ou bureau de bienfaisance. Au début du XIIIe siècle, l'hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem a été fondé par les seigneurs d'Hénin partant pour la croisade. Il était destiné aux malades, aux infirmes et au vieillards. Aucun détail ne semble être connu sur cet établissement primitif. Il a été reconstruit en 1663 sous la forme d'un bâtiment sans étage comportant cinq demeures et un accès central à la cours. Le toit présentait quatre fenêtres maçonnées dans des sortes de pignons.

Au moyen âge, avec les croisades et la découverte de l'orient apparaissent de grandes épidémies. Les malades sont isolés à l'extérieur des villes, dans des maladreries ou léproserie. La léproserie (ou maladrerie) d'hénin (située à l'entrée de la rue de Dourges) fut fondée vers 1170 par le sire Baudouin. Il obtint alors du pape, en 1187, un oratoire et un chapelain mais frappée par l'édit royal de 1693, cet établissement est abandonnée par les religieux de l'ordre de Saint-Lazare. C'est Louis XIV qui ordonne la construction d'un hôpital général dans chaque ville.

Il dispose alors de tous les biens des services de bienfaisance de la commune pour les attribuer en faveur d'un hôpital établi dans les murs de l'ancien hôpital Saint-Jean-de-Jérusalem. Les échevins firent alors en sorte que l'administration de l'hôpital établi grâce à la charité des héninois revienne de droit à la commune.Louis XIV autorisa la nomination des administrateurs par la commune.

Après la Révolution, les administrateurs des pauvres désignent les personnels de santé pour soigner les indigents. En 1802, les maires sont nommés président du bureau de bienfaisance, retirant la main mise de l'état sur les oeuvres charitables. Par suite, les membres du bureau sont nommés par la préfecture. Dans la commune, la bienfaisance est associé à l'idée d'éducation, les aides aux pauvres ne sont versés qu'en contrepartie de la scolarisation des enfants. Cette aide est alors principalement donnée à domicile. En 1844, le bâtiment que nous voyons sur les cartes postales est construit pour devenir "l'école des frères et de l'asile". En 1853, le conseil municipal << émet le voeu qu'un hospice de vieillards et malades pauvres soit établi à Hénin-Liétard >>. La préfecture en donna l'accord tardif en 1855 et cet établissement fut installé dans ce bâtiment récent. Le bureau donna en contrepartie l'ancien Hôpital des Ribauds, rue de l'abbaye et une somme d'argent pour contribuer à la reconstruction d'une école.

La récurrence du problème est toujours d'actualité, en 1892, les bâtiments très vastes doivent être agrandis pour venir en aide à plus de nécessiteux.

Charles Frans nous décrit cet établissement :

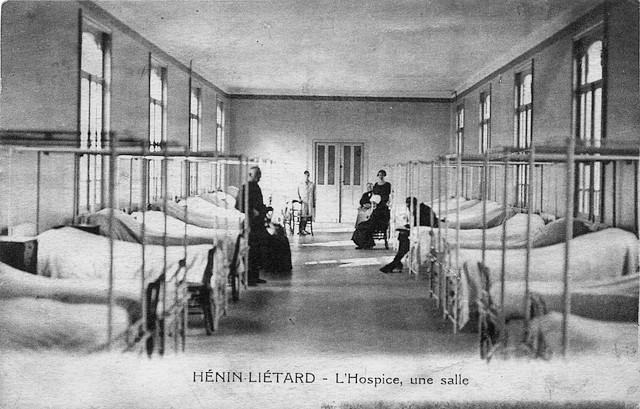

<< Le corps de logis principal de l'hospice comprend: au rez-de-chaussée, une salle des blessés, une salle de malades, une cuisine et une laverie ; à l'étage, le dortoir des vieilles femmes, un petit dortoir et la chapelle où la Sainte Messe est célébrée chaque jour, les lundi et jeudi exceptés.

L'aile de droite contient le parloir, qui sert aussi de salle de réunion pour le bureau de Bienfaisance, le quartier des Sœurs, la salle des vieilles femmes et l'infirmerie spéciale des femmes.

L'aile de gauche comprend au rez-de-chaussée l'ouvroir, le fumoir des vieillards, la buanderie, la salle d'isolement pour le traitement des maladies contagieuses et la salle de bains; à l'étage, deux chambres de pensionnaires et le dortoir des vieillards.

Dans un angle du vaste jardin où peuvent se promener les vieillards et les convalescents, se trouve la salle mortuaire.

L'établissement compte soixante-dix lits qui sont presque toujours occupés, car le nombre des blessés en traitement est parfois assez considérable; le personnel stable comprend vingt-quatre vieillards, quinze vieilles femmes, six pensionnaires, six religieuses, deux servantes et un infirmier.>>

L'activité est notoire aux abords des commerces.

Vélos, brouettes, pas de voitures mais déjà de gros panaches blancs sont générés par l'exploitation minière.

Henri CLAVERIE nous apprend qu'au début du 20ème siècle deux soeurs très connues : Caroline et Blandine se dévouèrent dans cet maison du refuge qui se dressait face à la rue Louis CRESSON. Il était le siège de l'ancêtre du C.C.A.S. nommé siège du bureau de bienfaisance et d'un hospice archaïque.

Un ancien employé de Mairie à l'état civil en 1920 et 1940, Achille LEGRAND, et connu des anciens héninois, fut amputé d'une jambe avant 1914 dans cet hôpital. Il s'était blessé en ville sur une des lignes de chemin de fer qui sillonnaient les rues pavées de notre ville, là où étaient installées des usines.

Cet hospice avait un vaste jardin, qui appartient aujourd'hui à la pharmacie GRODEE, et qui occupe toute la partie centrale du secteur entouré par les habitants du quadrilatère dont un des côtés occupe la place Jean JAURES.

Une issue existe encore rue Napoléon DEMARQUETTE, près du coiffeur.

Intérieur de l'hospice, bâtiment qui devait se trouver côté jardin, visible en arrière plan sur les photograhies de ruines.

Ouvroir : "Atelier de charité où des personnes bénévoles font des ouvrages pour les indigents" (Le Petit Robert).

Pour éviter de perdre le lien de cette page, je vous en donne copie en citation.

La Voix du Nord | Publié le 04/09/2015. Je cite<<…

Hénin-Beaumont: histoires et anecdotes d’Hénin-Liétard au temps du règne de Louis XIV.

Alors que l’on célèbre ces jours-ci le 300e anniversaire du décès du « Roi soleil », exhumons de l’armoire aux souvenirs quelques histoires et anecdotes d’Hénin-Liétard sous le règne de Louis XIV. Un enfer quotidien pour les habitants qui avaient constamment la guerre à leur porte… ou ses effets pervers.

La chronique n’a laissé aucune trace du passage de Louis XIV à Hénin-Liétard. Aux alentours, c’est à Douai (via un siège éclair du 30 juin au 4 juillet 1667) et Arras (le 30 juillet de la même année au côté de la reine Marie-Thérèse d’Autriche) que sa venue marquera l’histoire locale.

Et pourtant, le nom de Liétard n’était pas inconnu aux oreilles du roi. Tout d’abord parce que le quatrième comte d’Hénin-Liétard, Alexandre de Bournonville, fut à son service en tant que maréchal de camp… Mais aussi grâce à D’Artagnan, emblématique commandant des mousquetaires du roi, qui convole en justes noces le 5 mars 1659 avec une certaine Anne Charlotte Boyer de Chanlécy. Or, la mère de la mariée, Claudine de Rymon, suite à un veuvage, avait épousé en secondes noces Charles de Hénin Liétard. Et ils avaient donné à Anne-Charlotte un frère « utérin », Gabriel de Hénin-Liétard, devenu lieutenant du roi. Un mariage sera célébré au Louvre en présence de Mazarin et du souverain qui deviendra même le parrain de leur fils, Louis, après la mort de D’Artagnan au siège d’Utrecht !

Un nouvel hôpital voit le jour

Louis XIV aura toujours un œil ouvert sur Hénin-Liétard tombé sous sa coupe après le Traité de Nimègue de 1678. Il y ordonnera notamment, en 1698, la construction d’un hôpital destiné aux plus démunis et devant remplacer la Maladrerie, élevée cinq siècles plus tôt et tombant en décrépitude. Tous ses biens et revenus seront désormais réaffectés au nouvel hôpital qui voit le jour, sur la place de la commune en lieu et place de l’hôpital Saint-Jean-de-Jerusalem élevé au XIIe siècle par les Croisés.

Un véritable hôpital, avec des moyens, la commune en avait bien besoin, elle qui fut régulièrement occupée, quand elle ne subissait pas le passage musclé de troupes affamées… alors que les habitants l’étaient tout autant en ces temps de disette. Les Autrichiens et le Prince Eugène établirent même leur QG à l’abbaye en 1710 mettant ainsi Hénin en ligne de mire des armées françaises… et sa population en péril. Apeurés, les habitants durent se réfugier dans l’église pendant que la ville sera livrée au pillage et à la destruction de l’ennemi.

Récoltes ravagées

L’année suivante, ces mêmes troupes de « Hauts-Alliés » viendront imposer une contribution mensuelle aux Héninois et ravager leurs récoltes. Double peine en somme. En 1712, à quelques mois de la paix d’Utrecht, le maréchal de Villars établit ses quartiers en ville, en préparation de la bataille de Denain qui s’avérera décisive dans la stratégie royale de reconquête. Trois ans plus tard, lorsque Louis XIV meurt, Hénin-Liétard est exsangue après des décennies d’occupations, de privations et de ravages… bien à l’ombre du soleil brillant à Versailles.

…>>Fin

de citation.

IV

IV