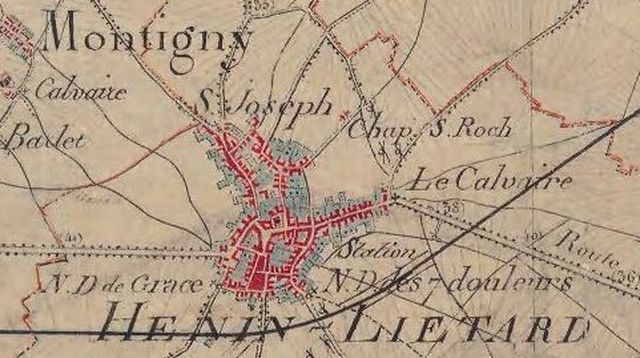

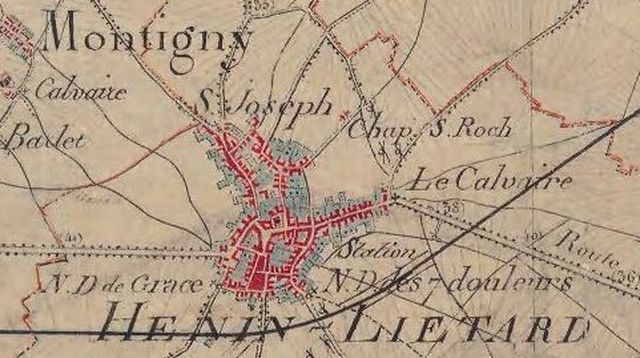

Sur cette carte de 1866, on remarque l'axe principal - Est Ouest - de Douai à Lens, à la limite de l'agglomération venant de l'est, on remarque l'indication "Le Calvaire"... Ce lieu a été occupé par une maladrerie, puis un calvaire en a marqué le lieu jusqu'à la révolution au point d'en donner le nom à l'actuelle rue Eli Gruyelle.

Michel Desruelle, nous en détaille l'histoire.

Début de citation<<

Il existait au Moyen Âge, au croisement de la rue Dourgeoise et du chemin de Noyelles, une léproserie ou maladrerie, fondée en 1170 par Bauduin II, seigneur d’Hénin.

Elle était érigée au-delà de l’enceinte fortifiée de la ville comme l’exigeaient les us et coutumes de l’époque afin d’éviter tout risque de propagation à la population. (Cf. article : Vie et trépas des lépreux d’Hénin-Liétard au Moyen-âge).

Plusieurs

seigneurs locaux comme les Seigneurs d’Harponlieu firent des

donations sous la

forme de rentes ou legs de terre et les propres familles des

lépreux aidaient

ces malades ( dès leur infection confirmée, les

lépreux étaient d’office

déshérités).

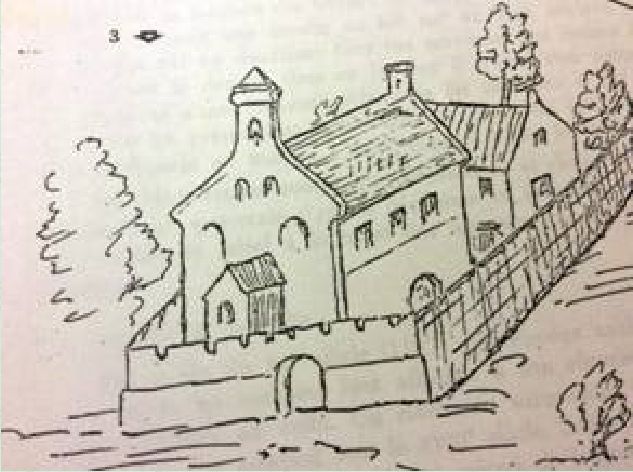

Croquis de maladrerie et chapelle provenant de communes du Pas de Calais. En effet chaque ville avait sa propre Maladrerie comme Lens et Douai, cités voisines, Pour les autres villages qui n’en disposaient pas, les malheureux devaient errer pour leur pitance, munis de leur cliquette prévenant les habitants et de leurs propres louches s’ils devaient s’abreuver aux fontaines publiques afin d’éviter tout risque possible de contagiosité.

Cet établissement sanitaire qui accueillait ces malheureux affligés, était composé de deux bâtiments, la grande et petite maladrerie ; il était par ailleurs doté d’une ferme, de granges, d’un moulin, d’un puits, d’un fournil enfin d’un oratoire ou chapelle d’aspect presque carrée, de sept mètres de côté.cf. Dancoisne.

Les chanoines de l’abbaye voisine y venaient célébrer l’office chaque dimanche et trois fois par semaine. Un grand jardin et des champs alentour d’une superficie de soixante mesures de terre (environ vingt-cinq hectares) assuraient des activités manuelles quotidiennes et surtout une autonomie alimentaire aux ladres reclus.

Leur enterrement devant être distinct, un cimetière, toujours en dehors des murs citadins leur fut attribué, communément appelé « cimetière des pestiférés » car après la lèpre, un autre fléau beaucoup plus terrible, la peste noire, devait emporter les 2/3 de la population. (Cf. article : « la peste à Hénin-Liétard au Moyen-âge »)

Comme la ville d’Hénin proche, la léproserie eut à souffrir du passage des troupes ennemies surtout au XIV -ème siècle mais à chaque fois fut reconstruite jusqu’au XVI -ème siècle, où la lèpre disparue d’elle-même.

Seuls quelques infirmes et pauvres indigents étaient encore soignés sur place et les terres louées à des bourgeois de Douai.

Les bâtiments devenaient de plus en plus vétustes et les échevins municipaux hésitaient à réparer ce sanatorium car ils avaient également à leurs charges l’entretien et les dépenses de deux autres établissements charitables : l’Hôpital Saint Jean de Jérusalem et l’Hôtel des Ribauds. Ils pourvoyaient par ailleurs, conjointement avec l’abbaye aux besoins du béguinage des pauvres femmes.

Aussi de par L’Edit Royal de Louis XIV, tous les biens de la maladrerie furent vendus au profit du nouvel hôpital- hospice « Saint Jean de Jérusalem », établi en plein centre-ville.

A l’époque cette transaction fut contestée par les échevins, en effet la Municipalité avait depuis sa création pris en charge, en grande partie, la comptabilité et les frais des lépreux placés en ce lieu et elle se permit donc de revendiquer des arriérés à l’illustre monarque.

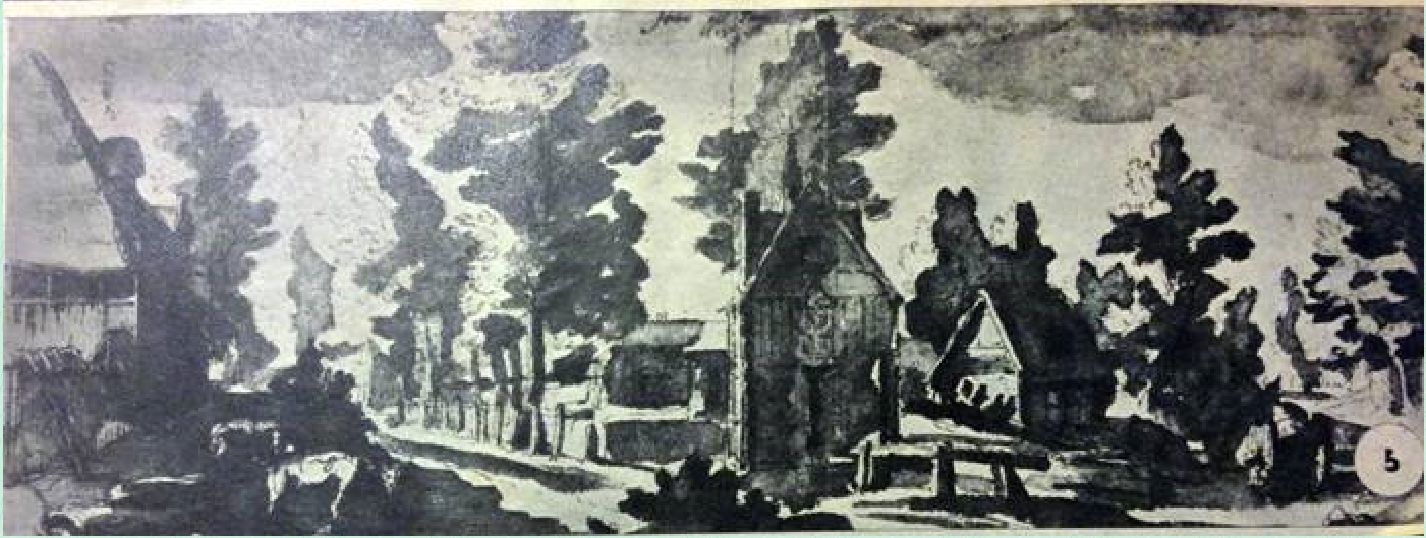

La

maladrerie fut arasée ne laissant qu’une chapelle

et quelques bâtiments agricoles,

comme le montre l’une des « sanguines

»

du peintre graveur florentin Remigio

Cantagallina,

Commensal du Duc Alexandre de

Bournonville, Seigneur en autres lieux, du

« comté

d’Hénnin- Liétard ».

Ce croquis réalisé en 1612 lors de son passage en ville nous montre une ferme en toit de chaume et une chapelle près d’une drève, derrière des bâtiments en ruine ; à gauche de l’autre côté du chemin, au premier plan un hangar et du bétail.

Les derniers bâtiments furent rasés, seule une stèle avec une statue, nous raconte l’histoire, rappelait aux passants ce lieu de désolation.

Louis Dancoisne, notre célèbre historien du XIXème siècle, nous dit qu’un premier calvaire fut élevé au commencement du XVIII -ème siècle, à la suite d’une mission faite à Hénin-Liétard par le père Du Plessis, missionnaire au Canada, qu’une tempête avait fait échouer sur nos côtes.

Le Christ et la « Mater Dolorosa » assise au pied du calvaire datent de cette première érection.

Chaque année, le jour de l’an, les fidèles venaient nombreux se prosterner au pied du Calvaire.

Au début de la Révolution, la croix fut abattue mais des fidèles prévoyants, avaient caché au préalable, le « Christ » et la « Vierge ».

Les temps s’étant calmés, et la ferveur populaire à nouveau permise, le calvaire fut réinstallé, en1808, au même endroit ; le Christ placé sur une nouvelle croix, toujours accompagné de la « Vierge » à ses pieds.

En 1837, le Calvaire fut à nouveau restauré de trop grande dimension, au goût de Me Dancoisne,

Ces deux solennités furent présentées par Mgr. Le Cardinal de la Tour d’Auvergne-Laurageais, évêque d’Arras, évènements qui attirèrent grande foule.

02)

02)

Ce monument était visible de loin, est-ce pour cela que la rue Dourgeoise devint la rue du Calvaire (avant d’être rebaptisée rue Elie Gruyelle) ?

Ce calvaire vint à gêner l’essor urbanistique galopant de notre ville au cours de la deuxième moitié du XIX -ème siècle, essor lié à la découverte du charbon et au développement des industries houillères et de ses annexes.

Profitant du transfert décidé en 1864, de l’ancien cimetière de la place Carnot sur son niveau site, rue de l’égalité, la Municipalité de l’époque décida d’y ériger en son milieu, le calvaire toujours accompagné de « la Mater Dolorosa ».

Cette statue de la « Sainte Vierge » en « Mater Dolorosa » fut plusieurs fois repeinte et restaurée mais nous pouvons toujours l’admirer au cimetière du centre.

Elle avait été découverte, après l’arasement de la maladrerie, soi-disant, érigée sur une stèle à l’emplacement même de son ancienne chapelle, rappelant ce lieu de souffrance, avant d’être placée sur le premier calvaire au début du XVIIIème siècle. (Signalons que la statue de la « Sainte Barbe » de l’ancienne église séculaire « Saint Martin », fut retrouvée dans des circonstances assez voisines).

Deux photos de la « Mater Dolorosa », l’une prise par Henri Claverie en 2000 et celle restaurée actuelle.

C’est peut-être pour cette raison, que certains narrateurs n’hésitent pas à affirmer qu’elle provenait de cette dernière. Il n’en est pas si sûr, car la description de la chapelle de la maladrerie qu’en avait faite Dancoisne, n’en fait pas référence, précisant simplement qu’il y avait quatre grandes statues dans l’oratoire en pierre blanche.

La

statue est au cimetière mais seul le nom

d’une rue, nous rappelle la présence de cette

maladrerie moyenâgeuse et du

calvaire de la rue Dourgeoise.

Auteur : Michel Desruelles

<< La

Mater Dolorosa>> , toujours à

l’écoute de la

souffrance et du désespoir.

>>Fin de citation

Complément Georges BETREMIEUX écrit en 2008.

début de citation <<...

La chapelle de la léproserie :

Fondée en 1170, la

léproserie obtint du Pape l'autorisation de bâtir un oratoire en 1187, D. 44.

Abandonnée après édit royal de 1693, il ne resta bientôt plus que la chapelle

(plan presque carré — longueur 7 mètres) démolie à la Révolution -D.208. Le sol

a été divisé en 11 lots et adjugé pour la somme de 105 livres - F 102

Le Calvaire :

Elevé au début du XVIII° siècle sur l'emplacement de la léproserie. La croix a été abattue à la Révolution ... l'arbre de la croix a été adjugé 7 livres F.102 Le Christ ayant été conservé fut placé sur une nouvelle croix en 1837 - D.195 Le Christ et la 'Mater Dolorosa" existent toujours au cimetière communal , l'ensemble y ayant été transféré en 1864 lors de l'inauguration de ce nouveau cimetière - F 208

Dévotion: "chaque année, le jour de l'an, à minuit ,la

plupart des habitants allaient se prosterner à ses pieds ...parfois jusqu'à un

millier de personnes" c'est ce qu'en dit Dancoisne (164) ... ce pieux

usage existe encore aujourdhui dit-il !... En effet, cet usage s'est transmis

après le transfert au nouveau cimetière ... et cela jusqu'au ler janvier 1901

... à partir de ce jour la municipalité en interdisait l'accès... " la

centaine de paroissiens s'agenouilla alors dans la boue du chemin"

"(journal du 6 janvier 1901 " le Petit Lensois" édité à Hénin

par Monsieur Plouvier imprimeur). Jusqu'aux années 1950, il n'était pas rare de

voir quelques hommes après la sortie de la messe matinale de 7 heures se

présenter devant la porte fermée du cimetière pour adresser quelques prières.

>> Fin de citation.